会計事務所のM&Aにおける事務所の価値の決め方とは?

いつもコラムをご覧いただきありがとうございます。

船井総研あがたFASの山中です。

会計事務所M&Aをテーマにこれまでコラムを書かせていただきました。

M&Aとなると気になるのはやはり「金額」です。

事務所の譲渡(売却)を検討されている方にとっては、自分のこれまでの経営や事務所自体の価値をどう判断されるのか?に関わる非常に重要な要素です。

事務所の譲受(買収)を検討されている方にとっても、どの程度の予算を見ておくものなのか?実際のM&Aの機会に直面した時に、提示された価値が高いのか?低いのか?即座にその判断をしていただくためにも、事務所の価値のつけ方の考え方を知っておいていただくことは非常に重要です。

そこで、今回は会計事務所のM&Aにおける事務所の価値のつけ方をお伝えさせていただきます。

目次

会計事務所の価値を決める3つの考え方

M&Aにおいて会計事務所の売買が行われる際、事務所の価値のつけ方は3つのパターンに分けられます。

①事務所売上の8掛け

②事務所が持つ継続売上の1年分

③事務所の実態利益の3年分程度

以上が基本的な考え方です。それぞれ解説していきます。

①事務所売上の8掛け

この考え方は古くからある会計事務所M&Aの考え方の一つです。

事務所の売上の内容は問わず、1年間分の売上から2割を引いた金額(8掛け)の金額を譲渡対価として設定し、その金額を元に交渉する考え方です。

非常にシンプルな考え方ですが、よほど資産税やスポットの案件が多い事務所でない限りは②、③の考え方と近しい数字になることが多く、わかりやすいと言えます。

②事務所が持つ継続売上の1年分

これは①の考え方の中から、M&Aを経て継続をする可能性が高い業務・売上に絞って評価する考え方です。

スポットの売上が多く、たまたまその1年で売上が高く出た場合でも、M&A後も継続する可能性が高い売上だけの評価となるため、買収側としてはより安全な評価ができる考え方でもあります。

③事務所の実態利益の3年分程度

これはM&Aにより増える収益に着目して評価する方法です。

継続する売上だけでなく、相続などのスポット売上により得られる収益性も考慮しつつ、私的な費用や一過性のコストなどを除外して、年間見込める実態利益(≒営業利益)をベースに、その3倍程度の金額を譲渡対価として評価する考え方です。

どの考え方が正しいということはありませんが、譲渡側、譲受側双方が納得できる金額を設定することが重要です。

譲渡対価の支払い方と受け取り方

事務所の価値を決め、実際にM&Aが進んだ場合はその引継ぎ方法によって譲渡対価の受け取り方は異なります。

株式会社であれば株式の譲渡により会社の譲渡はできますが、会計事務所・税理士法人の場合は一般的には事業譲渡で進めていくことが一般的です。

個人事務所であれば譲渡対価は個人所得になりますし、法人であれば法人の所得として計上され、後に役員報酬等で代表個人に支払われる流れとなります。

ですが、会計事務所のM&Aにおいては比較的柔軟に対応することがあり、即時退任でなければ設定する継続勤務報酬に上乗せする形で分割でお支払いされたり、全額個人の所得として多額の税額がかからないような配慮をしていただけることが多い印象です。

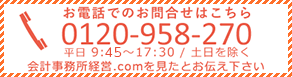

実際の支払い方となるとケースバイケースとなり、個別の案件によって異なるため、具体的な内容については一度ご相談いただきたく思います。

また、こういったお話は実際の事例が最も参考になりますが、その事例事務所として、MIKATAグループの柴田様にご講演いただき、MIKATAグループが取り組んできたM&A事例をお伝えいただきます。

これまで過去26件の税理士を承継し、様々なパターンで経営統合を行ってきた事務所だからこそわかるお話をしていただきます。

オンライン 無料 秘密厳守のセミナーです。

会計事務所のM&Aの事例を知りたい、という方は是非ともご参加いただきたいと思います。