あなたの税理士事務所は大丈夫? 競合に差をつけるためのAI活用法とは

目次

はじめに:2025年、税理士の仕事はAIに代替されるという言説の真実

「2025年、税理士の仕事はAIに代替される」こうしたセンセーショナルな言葉がメディアを賑わせています。私たち会計事務所業界専門のコンサルティング会社にも、多くの税理士の先生方から「AIの進化で税理士の未来はどうなるのか」「AI導入は本当に必要なのか」といったご相談が寄せられます。AI技術の急速な進化は、税理士業界の業務環境を大きく変えようとしています。

この記事では、AIと税理士の現状について深く掘り下げます。具体的には、AIが税理士業務のどの範囲を代替できるのか、逆にAIにはできない税理士の専門的な仕事とは何かを明確にします。さらに、AIを活用して業務を効率化し、顧問先への付加価値を高める具体的な方法や、おすすめのAIソフト・サービスも紹介します。

この記事は、AIの台頭に不安を感じている税理士事務所の経営者様、AIを活用して事務所の競争力を高めたいと考えている税理士の先生方、そしてAI時代の税理士業界で活躍し続けたいと願うすべての方に読んでいただきたい内容です。本記事を通じて、AIを「脅威」ではなく「最強のパートナー」として活用し、事務所の経営を加速させるヒントを得ていただければ幸いです。

AIの進化で税理士業界に起きている変化と今後の可能性

AI(人工知能)の進化は、税理士業界に大きな変化をもたらしています。特に、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)やAI-OCR(光学的文字認識)といった技術の普及により、従来は税理士事務所のスタッフが多くの時間を費やしていたデータ入力や仕訳作業の自動化が進んでいます。クラウド会計ソフトの普及も、AIによる自動仕訳の精度を格段に向上させました。こうした変化の結果、税理士事務所は定型業務から解放されつつあります。今後の可能性として、AIはさらに高度なデータ分析や予測も可能にしていくでしょう。税理士がAIの分析結果を活用し、顧問先企業へより精度の高い経営アドバイスを提供する未来が現実のものとなっています。AIと税理士が協働する体制の構築が、今後の税理士業界のスタンダードになると考えられます。

なぜ今、AI活用の知識が必要なのか?経営者が理解すべき理由

税理士事務所の経営者が今、AI活用の知識を必要とする理由は明確です。それは、AI活用が事務所の「生産性向上」と「競争優位性の確立」に直結するからです。記帳代行や簡単な申告書作成といった定型業務の価格競争は、AIの普及によりさらに激化することが予想されます。AIを活用して徹底的に業務を効率化できなければ、価格競争力も失いかねません。私自身、多くの税理士事務所のコンサルティングを行う中で、AI導入に成功した事務所が、削減できた時間を活用してコンサルティング業務を強化し、顧問料単価の向上に成功している事例を多く見てきました。経営者である税理士自身がAIの可能性と限界を理解し、事務所のどの業務にAIを導入すべきか判断する戦略的な視点を持つことが、未来の事務所経営において不可欠です。

この記事で解説する内容:AIとの共存で事務所の経営を加速させる方法

この記事では、AIと税理士がどう共存していくべきか、そしてAIを活用して税理士事務所の経営をどう加速させるかについて、具体的な方法を徹底解説します。AIに代替される業務と、人間にしかできない税理士の専門業務を明確に区分けします。その上で、AIを活用した業務効率化の具体的なポイントや、顧問先への付加価値提供にAIをどう活かすかの事例を紹介します。さらに、AI時代の税理士事務所に求められる人材やスキルセットの変化、AI導入の具体的な流れと注意点まで、税理士の先生方が知りたい情報を網羅的に説明します。この記事を読めば、あなたの税理士事務所がAI時代を勝ち抜くための戦略が見えてくるはずです。

1. AIで可能になることとは?税理士業務における代替の範囲を徹底解説

AI技術の進化により、税理士業務の多くが自動化の対象となっています。しかし、税理士の仕事が全てAIに奪われるわけではありません。AIが得意な業務と、人間にしかできない専門的な業務を正しく理解することが、AIと税理士の共存戦略の第一歩です。「AI 税理士」というキーワードが注目される今、税理士業務のどの部分がAIに代替され、どの部分が税理士のコアバリューとして残るのかを詳しく解説します。

AIが得意な業務:自動化(効率化)されやすい単純作業一覧

AIは、ルールに基づいた大量のデータ処理や定型業務を得意とします。税理士業務の中にも、AIによる自動化(効率化)が進みやすい分野が数多く存在します。これらの業務をAIに任せることで、税理士はより付加価値の高い仕事に時間を使うことが可能になります。AI技術は、税理士事務所の生産性を飛躍的に向上させる可能性を秘めています。

記帳・仕訳・データ入力作業

記帳代行や仕訳、データ入力作業は、AIが最も得意とする分野の一つです。領収書や請求書、通帳のデータをAI-OCRで読み取り、AIが勘定科目を推測して自動で仕訳を行うクラウド会計ソフトが普及しています。例えば、以前はスタッフが1件ずつ手入力していたレシートの山も、スキャンするだけでAIが内容を読み取り、会計ソフトに自動でデータが流し込まれます。これにより、税理士事務所の入力作業にかかる時間は大幅に削減されます。税理士の行うべきは、AIによる自動仕訳の最終チェックと修正作業が主となり、業務の質が大きく変わります。

決算・財務諸表の作成

日々の仕訳データが正確に蓄積されていれば、決算整理仕訳の一部(減価償却計算など)もAIが自動で行い、決算書や財務諸表(貸借対照表、損益計算書など)を作成することが可能です。AIは計算ミスをしませんし、大量のデータを瞬時に処理できます。従来、決算期に集中していた税理士事務所の膨大な作業負荷は、AIの活用によって大きく軽減されるでしょう。税理士は、AIが作成した財務諸表の数字が正しいかを確認し、その数字の裏にある経営的な意味合いを分析する役割へとシフトしていきます。

確定申告・税務関連の定型的な書類作成

確定申告書の作成業務も、AIによる自動化が進む分野です。特に、個人の医療費控除やふるさと納税など、定型的な情報に基づく申告書の作成は、AIが得意とするところです。会計ソフトに入力されたデータや、外部データ(銀行口座やクレジットカードの明細など)と連携することで、AIが申告書の下書きを自動で作成します。税理士は、AIが作成した申告書の内容をレビューし、複雑な特例の適用判断や節税アドバイスを行うことが中心的な業務になります。税理士法人がAIを活用することで、申告シーズンの業務効率は劇的に改善されるでしょう。

人間にしかできない業務:今後さらに重要性が高まる専門的スキル

AIが定型業務を代替する一方で、人間にしかできない業務の重要性はますます高まります。AIは過去のデータやルールに基づいて処理を行うことは得意ですが、ルールのない状況での判断や、相手の感情を汲み取ったコミュニケーションはできません。今後の税理士には、AIにはない高い専門性と人間的なスキルが強く求められます。AI時代の税理士は、単なる「計算・書類作成代行者」ではなく、「経営者の最強のビジネスパートナー」としての役割が期待されます。

複雑な税法・制度への対応とコンサルティング

AIは既存の税法や通達に基づいて計算することはできますが、新設された税制や複雑な組織再編税制、国際税務など、解釈が分かれる分野や実務経験に基づく判断が必要なケースへの対応は困難です。税理士は、最新の税法知識と深い実務経験に基づき、顧問先企業の個別の状況に合わせた最適な税務戦略を立案するコンサルティング業務を行う必要があります。AIが整理したデータを基に、税理士が「どう解釈し、どう判断するか」という専門的な領域こそが、税理士の価値となります。

税務調査への対応と折衝力

税務調査への対応は、税理士の専門性が最も発揮される業務の一つです。税務調査では、調査官の指摘の意図を汲み取り、法律と事実に基づいて論理的に反論・説明する必要があります。そこには、高度な税務知識だけでなく、相手(調査官)との駆け引きや折衝力といったコミュニケーションスキルが不可欠です。AIが作成した完璧なデータがあったとしても、そのデータをどう説明し、調査官を納得させるかは、経験豊富な税理士の腕の見せ所です。AIは税理士のサポートツールにはなっても、税務調査の現場で主体的に対応することはできません。

経営者の個別の問題を解決に導くアドバイス力

AIは財務データを分析して経営指標を示すことはできますが、その数字の背景にある経営者の悩みやビジョンを理解することはできません。税理士の最も重要な役割は、顧問先の経営者と深く対話し、その悩みや課題(資金繰り、事業承継、人材採用など)を深く理解し、解決策を一緒に考えることです。AIが提示するデータはあくまで判断材料の一つです。税理士は、そのデータと経営者との対話を通じて得た定性的な情報を組み合わせ、経営者の意思決定をサポートする「信頼できる相談相手」としての役割を担う必要があります。

2.【実践版】競合に差をつけるAIの具体的な活用方法とおすすめソフト3選

AIと税理士の役割分担を理解した上で、次に重要なのは「AIをどう具体的に活用していくか」です。AIの導入は、単にソフトをインストールすれば終わりではありません。AI技術を税理士事務所の業務フローに組み込み、競合の税理士法人や会計事務所と差をつけるための戦略的な活用が求められます。ここでは、AI活用の実践的な方法と、税理士の業務を支援するおすすめのAI関連ソフトを紹介します。

業務の効率化を実現する3つのポイント

AIを活用して税理士業務の効率化を実現するためには、押さえておくべき3つの重要なポイントがあります。これらのポイントを意識してAIツールを選定・導入することで、税理士事務所の生産性は大きく向上します。AI導入の目的は、作業時間を削減するだけでなく、税理士がより創造的な業務に集中できる環境を作ることです。

ポイント1:クラウド会計ソフトとの連携による自動化の方法

最初のポイントは、AI機能が搭載されたクラウド会計ソフトを積極的に活用し、データ連携を徹底することです。銀行口座やクレジットカードの取引明細、POSレジの売上データなどをクラウド会計ソフトに自動で取り込む設定を行います。AIは取り込まれたデータを学習し、勘定科目を自動で推測して仕訳候補を提示します。税理士事務所は、このAIの提案を確認・修正するだけで記帳が完了します。この自動化の仕組みを顧問先にも理解してもらい、資料のやり取りをデジタル化(紙の領収書ではなくデータで貰うなど)することで、税理士事務所の入力業務は劇的に削減されます。

ポイント2:AI-OCRツール等を活用した資料入力の効率化

2つ目のポイントは、紙ベースの資料が避けられない業務において、AI-OCRツールを活用することです。顧問先からどうしても紙の領収書や請求書を受け取らなければならないケースは依然として多く存在します。AI-OCRツールを使えば、スキャナで読み取った紙の資料からAIが文字情報を高精度で読み取り、会計ソフトに入力可能なデータ形式に変換します。私が支援したある税理士事務所では、AI-OCRの導入により、繁忙期の入力作業にかかる時間を月間約50時間削減できたという事例もあります。AI-OCRは、税理士事務所の「紙文化」からの脱却を支援する強力なツールです。

ポイント3:情報収集・税制改正キャッチアップの迅速化

3つ目のポイントは、AIを情報収集のツールとして活用することです。税理士にとって、毎年の税制改正や最新の判例、通達の情報を迅速にキャッチアップすることは不可欠な業務です。AIを活用した情報収集サービスを利用することで、膨大な情報の中から自身の顧問先に関連する重要な情報だけをAIがピックアップし、要約して提供してくれます。これにより、税理士は情報収集にかかる時間を大幅に短縮し、得られた情報を顧問先へのアドバイスに活かす時間を増やすことができます。

顧問先への付加価値を提供するAI活用事例の紹介

AIの活用は、税理士事務所内の業務効率化だけに留まりません。AIを顧問先へのサービス提供に活用することで、従来の税理士業務の枠を超えた高付加価値な支援が可能になります。AIが整理・分析した客観的なデータを活用し、税理士が専門的な知見を加えることで、顧問先企業の経営を強力にサポートできます。

データ分析に基づいた経営コンサルティング業務の支援

AIを活用することで、顧問先企業の財務データを多角的に分析することが容易になります。例えば、過去の売上データや経費の推移をAIが分析し、異常値や傾向を可視化します。税理士は、AIが提示した分析結果(例えば「交際費が前年同月比で30%増加している」など)に基づき、経営者に対して具体的な質問を投げかけ、経営課題の深掘りを行います。AIによるデータ分析は、税理士が勘や経験だけに頼らない、客観的な根拠に基づいたコンサルティング業務を行うための強力な武器となります。

企業の資金繰り相談や財務アドバイスの精度向上

AIは、企業の将来のキャッシュフローを予測する支援も可能です。過去の入出金データや売掛金・買掛金のサイト情報などをAIに学習させることで、「3ヶ月後に資金ショートの可能性がある」といった予測を高い精度で行うことができます。税理士は、このAIの予測データを基に、早い段階で経営者に資金繰り対策(銀行融資の相談、経費削減策の提案など)をアドバイスできます。これにより、税理士は「過去の数字をまとめる専門家」から「未来の経営リスクを示すパートナー」へと、その役割を変化させることができます。

2025年版|税理士・会計事務所向けおすすめAI関連サービス・ソフト

(※注:私は特定の企業名やサービス名を推奨することはできません。ここでは一般的な機能を持つツールのカテゴリを紹介します。)

AIを税理士業務に活用するためには、具体的なツール(ソフト・サービス)の選定が必要です。2025年現在、税理士・会計事務所向けに多く導入されているAI関連サービス・ソフトのカテゴリを3つ紹介します。

- 1.AI搭載型クラウド会計ソフト:

- ・特徴:銀行口座やクレジットカードとのAPI連携、AIによる自動仕訳、経営データのリアルタイム可視化が得意です。

- ・活用:記帳代行の自動化、顧問先とのデータ共有。AIの学習機能により、使えば使うほど自動仕訳の精度が向上します。

- 2.AI-OCR(証憑読取)サービス:

- ・特徴:領収書や請求書などの紙の証憑をスキャンまたは撮影するだけで、AIが日付・金額・取引先などを高精度でデータ化します。

- ・活用:紙ベースの資料が多い顧問先の入力業務効率化。RPAと組み合わせることで、読み取りから会計ソフトへの入力までを完全自動化することも可能です。

- 3.税務情報・判例AI検索サービス:

- ・特徴:膨大な税務情報(法令、通達、判例など)をAIが学習しており、税理士が知りたい情報を自然言語で検索・要約できます。

- ・活用:複雑な税務相談への対応時のリサーチ時間短縮、税制改正情報の迅速なキャッチアップ。税理士の知識と思考をサポートします。

-

3. AI時代の会計事務所に求められる人材とスキルセットの変化

- AIの導入が税理士業界で進むにつれて、税理士事務所で働く人材に求められるスキルセットも大きく変化していきます。AIが定型業務を担うようになるため、人間(税理士や事務所スタッフ)は、AIにはできない、より高度な業務を担う必要が出てきます。AI時代の会計事務所が活躍し続けるためには、どのような人材を採用し、どのような教育を行っていくべきか、その方針を明確にすることが重要です。

-

今後活躍が期待される税理士・会計者の3つの強み

- AI時代において、税理士や会計担当者として活躍し続けるためには、AIとの差別化が不可欠です。AIの計算能力や記憶力に対抗するのではなく、人間ならではの強みを伸ばしていく必要があります。ここでは、今後活躍が期待される税理士・会計者が持つべき3つの強みを解説します。

-

強み1:高い専門性と実務経験に裏打ちされた判断力

- AIはルールに基づいた処理は得意ですが、ルールのない領域や、複数のルールが複雑に絡み合う場合の「判断」はできません。例えば、グレーゾーンな税務処理の判断や、顧問先の将来を見据えた節税対策の立案など、高度な税務知識と豊富な実務経験に基づいた「判断力」こそが、税理士の専門家としての価値の中核となります。AIが提示したデータを鵜呑みにせず、税理士自身の専門性でその内容を吟味し、最終的な意思決定を行う能力が求められます。

-

強み2:顧問先のニーズを深く理解するコミュニケーション力

- 2つ目の強みは、高いコミュニケーション力です。AIはデータを分析できますが、顧問先の経営者が言葉にしない悩みや、表情から伝わる不安を察知することはできません。税理士は、経営者との対話を通じて信頼関係を築き、相手の真のニーズ(税務だけでなく、経営全般の悩み)を引き出す能力が不可欠です。AIにはできない、人間的な温かみのあるコミュニケーションを通じて、経営者に寄り添う「相談相手」としての役割が、AI時代の税理士にはより一層求められます。

-

強み3:テクノロジーを使いこなすIT知識と学習意欲

- 3つ目の強みは、AIやITテクノロジーを恐れずに使いこなす知識と、新しいことを学び続ける意欲です。AIを導入しても、それを使いこなせなければ意味がありません。税理士自身が、AIソフトやクラウドサービスがどのような仕組みで動いているのかを理解し、その機能を最大限に引き出す活用方法を考える必要があります。また、AI技術は日々進化しているため、常に最新の情報をキャッチアップし、自身の知識やスキルをアップデートし続ける学習意欲が不可欠です。

-

税理士試験や公認会計士等の資格の存在価値はどう変化していくか

- AIの進化によって、税理士や公認会計士といった難関資格の存在価値がなくなるのではないか、と心配する声もあります。しかし、私はそうは思いません。AIが普及するからこそ、これらの資格の「本質的な価値」がより際立つようになると考えています。簿記や税法の知識をただ暗記しているだけではAIに代替されるかもしれませんが、税理士や公認会計士の資格は、その知識を前提とした「高度な専門家としての判断力」と「職業倫理」を担保するものです。AIが自動作成した申告書や決算書が法的に正しいかを最終的に判断し、責任を負うのは、資格を持った税理士・公認会計士です。AI時代において、これらの資格は「AIを使いこなし、監督する専門家」としての信頼の証となり、その価値はむしろ高まっていくでしょう。

-

採用・教育方針で今後見直すべき重要なポイント

-

AI時代の税理士事務所が持続的に成長するためには、採用・教育の方針も見直す必要があります。まず採用においては、従来の「簿記知識が豊富」「入力作業が速く正確」といったスキルだけでなく、「ITリテラシーが高いか」「コミュニケーション能力が高いか」「新しいことへの学習意欲があるか」といった点を重視する必要があります。AIに任せる作業ではなく、AIを活用して新しい価値を生み出せる人材の採用がポイントです。

教育方針においては、AIツールの使い方を教えるだけでなく、「AIが導き出した結果をどう解釈し、顧問先にどう伝えるか」といったコンサルティング能力やコミュニケーションスキルの研修を強化することが不可欠です。税理士事務所全体でAI活用の意識を高め、変化に対応できる組織体制を構築していくことが求められます。

4. AI導入・活用の流れと注意点|失敗しないための対策と課題

- AIを税理士事務所に導入することは、多くのメリットをもたらしますが、一方で失敗しないための注意点や課題も存在します。AI導入は「ツールを入れれば終わり」という簡単なものではなく、戦略的な準備と体制構築が必要です。ここでは、税理士事務所がAI導入を成功させるための流れと、特に注意すべきセキュリティ対策などの課題について解説します。

-

導入の際に考えておくべき課題:個人情報保護とセキュリティ対策

- AIの導入、特にクラウドサービスを利用する際に最も重要な課題が、個人情報保護とセキュリティ対策です。税理士事務所は、顧問先企業の財務データや経営者の個人情報といった、極めて機密性の高い情報を大量に取り扱います。これらの情報が外部に漏洩するようなことがあれば、税理士としての信用を失墜させる重大な事態につながります。AIサービスを選定する際は、そのサービス提供会社がどのようなセキュリティ体制(データの暗号化、アクセス制限、ISMS(ISO 27001)認証の取得状況など)を敷いているかを厳しくチェックする必要があります。また、事務所内でも、AIツールを利用する際のルール(パスワード管理の徹底、アクセス権限の設定など)を定め、スタッフ全員のセキュリティ意識を高める教育が不可欠です。

-

AIツール導入の簡単な流れとサービス提供会社の選び方

-

税理士事務所がAIツールを導入する際の簡単な流れは、以下の4つのステップで考えると分かりやすいです。

- 1.課題の明確化: まず、自社の税理士事務所のどの業務に課題があるのか(例:記帳代行の作業時間がかかりすぎている、月次決算の報告が遅れがちだ、など)を明確にします。

- 2.AIツールの選定: 明確になった課題を解決できるAIツール(クラウド会計ソフト、AI-OCRなど)の情報を収集し、比較検討します。

- 3.導入・テスト運用: ツールを導入し、まずは一部の顧問先や業務でテスト的に運用してみます。ここで操作性やAIの精度を確認し、業務フローとの適合性をチェックします。

- 4,本格導入と教育: テスト運用で問題がなければ本格導入し、スタッフ全員がAIツールを使いこなせるように研修やマニュアル整備を行います。

サービス提供会社を選ぶ際のポイントは、「税理士業界・会計事務所の業務内容を深く理解しているか」「導入後のサポート体制(電話、メール、チャットでの問い合わせ対応など)が充実しているか」「他の税理士事務所での導入事例が豊富か」の3点です。AIの機能だけでなく、税理士業務のパートナーとして信頼できる会社を選ぶことが重要です。

-

5. よくある質問(Q&A)

- AIと税理士に関して、多くの税理士の先生方から寄せられる質問があります。ここでは、特に多い3つの質問について、Q&A形式で分かりやすくお答えします。AI導入に関する疑問や不安の解決に役立ててください。

-

Q. 経理や簿記の知識がない人でもAIソフトは使えますか?

-

- はい、使えるケースが多いです。近年のAI搭載型会計ソフトは、簿記や経理の専門知識がない人でも直感的に操作できるように設計されています。例えば、銀行明細を取り込むとAIが「これはおそらく通信費です」と提案してくれるため、利用者はそれを「はい」か「いいえ」で判断するだけで仕訳が完了するようなソフトもあります。

ただし、税理士事務所が顧問先(経理知識のない経営者)にAIソフトを使ってもらう場合は注意が必要です。AIの提案がすべて正しいとは限らないため、最終的には税理士がプロの目でデータをチェックし、修正・指導する体制が不可欠です。AIソフトは、税理士と顧問先のコミュニケーションを円滑にするためのツールとして活用することが望ましいです。

-

Q. 個人の確定申告は完全に自動化される可能性はありますか?

-

- 「一部は完全に自動化される可能性が高い」とお答えします。特に、給与所得者で医療費控除やふるさと納税のみを行うような、シンプルな内容の確定申告は、AIとマイナンバーカード、各種データの連携が進めば、将来的にはほぼ自動で申告書が作成される時代が来る可能性は高いです。

しかし、個人事業主の複雑な経費計算、不動産所得や譲渡所得の特例計算、住宅ローン控除の初回適用など、専門的な判断が必要な申告業務は、AIだけでの完全自動化は難しいと考えられます。税理士は、こうした複雑なケースの相談や、AIが作成した申告書のレビュー、節税アドバイスといった分野で、引き続き重要な役割を担うことになります。

-

Q. AIの導入で税理士の年収にどのような影響が考えられますか?

-

- AIの導入が税理士の年収に与える影響は、「二極化が進む」と考えられます。

AIを活用して定型業務を徹底的に効率化し、空いた時間で経営コンサルティングや資産税対策、事業承継支援といった高付加価値なサービスを提供できる税理士の先生方の年収(あるいは事務所の利益)は、今後さらに上昇していく可能性が高いです。

一方で、AIでもできる記帳代行や簡単な申告書作成といった定型業務のみに依存し、AIの活用に背を向けている税理士事務所は、価格競争に巻き込まれ、結果として年収が低下していくリスクがあります。AIをどう活用するかが、今後の税理士の経済的な成功を大きく左右する要因になると言えるでしょう。

-

まとめ:AIは敵ではない。事務所の未来を創る最強のパートナー

-

この記事では、「AI 税理士」というキーワードを軸に、AIが税理士業界にもたらす変化、AIに代替される業務と税理士にしかできない業務、そしてAIの具体的な活用方法について徹底的に解説してきました。

AIは、税理士の仕事を奪う「敵」ではありません。AIは、税理士を面倒な定型業務から解放し、顧問先である経営者と向き合うための「時間」を生み出してくれる「最強のパートナー」です。税理士の皆様には、AIが得意なデータ処理や計算はAIに任せ、人間である税理士にしかできない専門的な判断や、経営者の悩みに寄り添うコンサルティング業務に、より多くの時間を割いていただきたいと考えています。

AIの進化のスピードは非常に速く、税理士業界を取り巻く環境は今後も大きく変化し続けます。重要なのは、変化を恐れるのではなく、変化をチャンスと捉え、AIという新しい技術を積極的に学び、活用していく姿勢です。AIを活用して業務を効率化し、顧問先への提供価値を高めていくことこそが、これからの時代に選ばれる税理士事務所になるための鍵です。

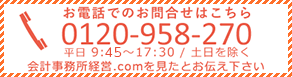

この記事が、AIの導入や活用に悩む税理士の先生方にとって、未来の事務所経営を考えるための一助となれば幸いです。AIとの共存共栄の道を歩み、事務所の未来を一緒に創っていきましょう。AI活用に関するご相談や、具体的な導入支援セミナーに関するお問い合わせも随時受け付けております。